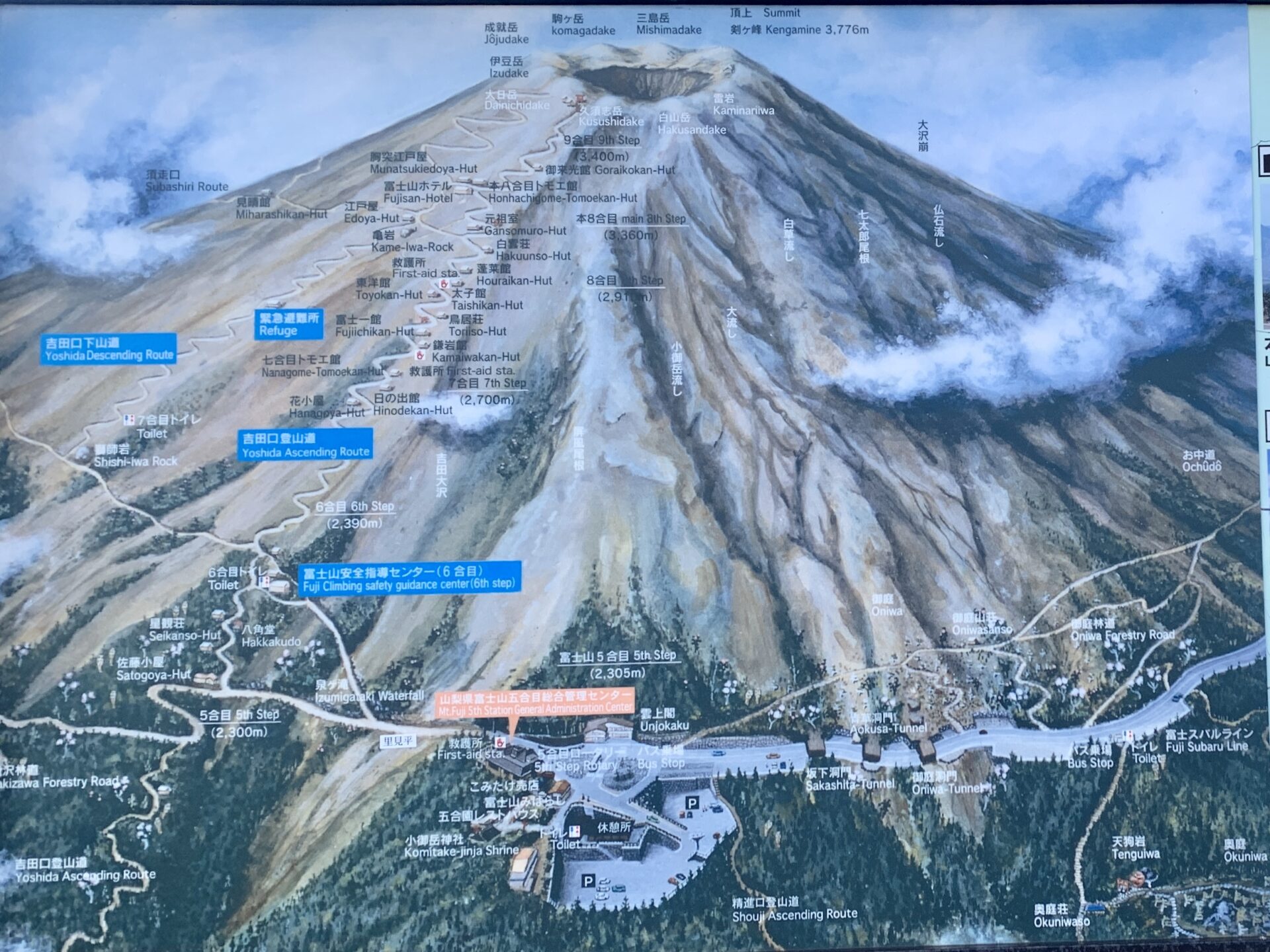

前回の試走はスタート地点の富士吉田市役所から佐藤小屋までの五合目コース、そして今回は残りの山頂までを高所順応を視野に試走してきました。

富士登山はトータルで過去3.5回 (3回登頂+0.5回は砂走りのみ) なのですが、他の登山道利用が多く最も有名な吉田ルートからの登頂は実は今回が初めてでした。

実際に吉田ルートを登ってきて感じたことは、ここは他3ルートの特徴を足して割ったテクニカルな登山道だなぁと感じました。

富士山特有の砂礫 (されき) あり、ゴツゴツの岩場あり、不規則な階段ありと富士登山競走に参加するのならやはりそれらを一度は体験しておいて損はありません。

富士スバルライン五合目

これは個人的な想いとなるのですが、霊峰富士はどのルートから登っても、登山道からの出発前に山を目の前にすると必ず畏敬の念が湧いてくるから不思議です。

スポンサーリンク

富士登山競走山頂コースの概要

富士登山競走という大会にはどうしても付いて回る関門時間があり、目標となる関門場所は山頂コースの場合五合目以降では以下の3箇所となります。

1. 五合目 (佐藤小屋)

2. 八合目 (富士山ホテル)

3. 山頂 (ゴール)

コース全体を大きなくくりで捉えると、スタート→馬返し→佐藤小屋 (五合目関門) →富士山ホテル (八合目関門) →ゴールが一般的なポイントとなります。

それではその区間ごとの詳細を見ていきましょう。

佐藤小屋から六合目まで

一般登山者はここから山頂へ

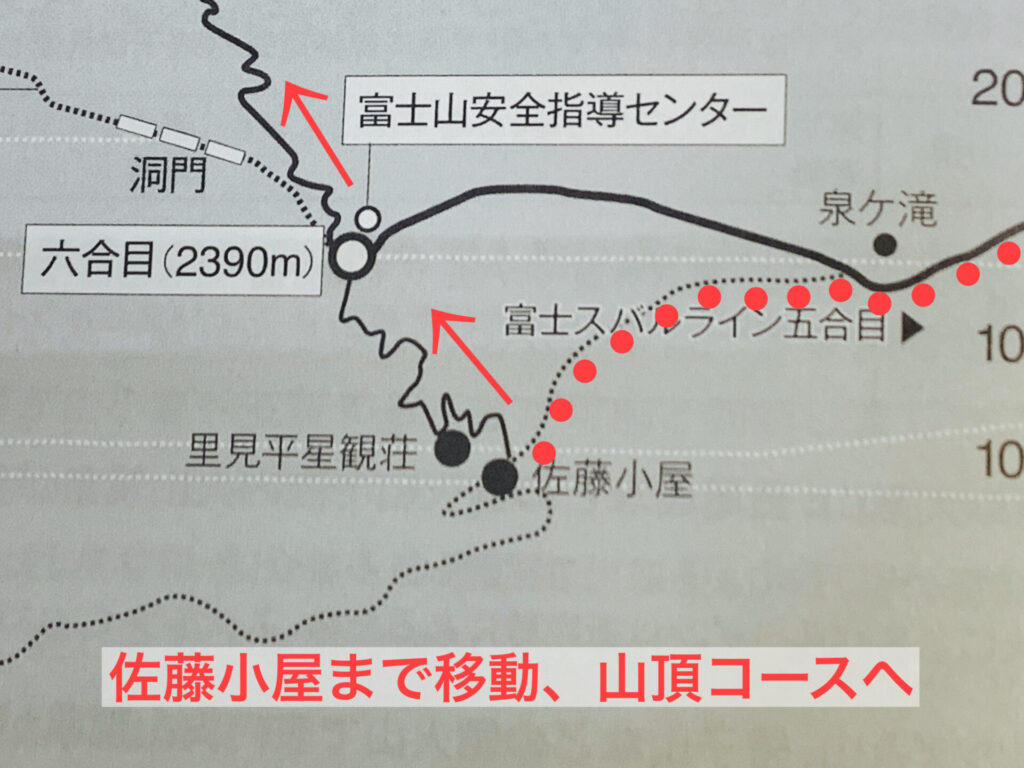

富士スバルライン五合目のレストハウスから登山に向かう場合、一般的には道なりに少し歩いていく吉田ルート登山道入り口 (泉ヶ滝) に到着します。

大会パンフを加工

でもでも試走ですから律儀に全山頂コースを辿るために、富士スバルラインから吉田口登山道入口 (泉ヶ滝)を左に逸れ、少し高度を下げるかたちとなるのですが佐藤小屋まで降りて行っての試走スタートとしました。(行程はの写真参考)

今日は関門突破鬼門の五合目からのスタートととなりますが、ここで想像力を目一杯働かせて、自分はたった今富士吉田市役所 (スタート場所) から息を切らせて2時間ちょっとでここまで辿り着いた、と言い聞かせて試走を出発しました。

六合目までは平坦路が部分的にあり、もちろんこんな走れるところは走って進むのがデフォルトとなります。

佐藤小屋から意外とあっさりと六合目の富士山安全指導センターに到着、ここから本大会よりヘルメット着用義務がなされています。

-

-

富士登山競走のヘルメット着用義務化|大会で配布されるものを予め購入

※2020年、2021年大会は中止となりました。よって2022年以降の大会にお役立て下さい。 日本一過酷な大会、それは富士登山競走だと私は思ってます。 ゴールが日本一高い場所という付加価値は唯一無二、 ...

続きを見る

六合目から七合目

砂礫が続く登山道

六合目以降コース幅は意外に広く、森林の限界点を超え視界が開けてきます。もしも晴れていれば、空が開けたことにより夏の日差しは強烈なものとなります。日焼け対策は必須なものとなります。

今回はこの上の七合目付近から天候が悪化したのですが、六合目までのこの区間だけ晴天だったので結構日焼けしました。

そして足元は昨夏以来久しぶりの砂礫が待ち受けます。砂礫「されき」※なんて言葉は、登山していなければ一生読めない漢字の部類です。

ここはとにかく足が砂に埋まり普通の一歩が2/3以下になってしまう区間となり、無理してペースを上げて疲労するよりも細かい歩幅のピッチ走法で登った方が無難に速く登れることは経験から知っています。

※昨年登った御殿場ルートの方が砂礫が深く断然進みづらい

七合目の山小屋までは広い道幅のジグザグ道となるのですが、曲がり角では写真の通りイン側が階段となっています。

一般の登山者は階段がない外側のラインを通っている方が大半だったので、私は階段があるイン側を付いてモリモリ抜いていきました。

本番ではこのジグザグの曲がり角が抜き所のひとつとなり、前の状況を見てインを攻めるかアウトから抜いていくかを決断することになります。

しかし徐々に薄くなって行く空気の中で焦りの気持ちも湧いてきます。ここは終盤のためにも無理な追い越しはヤメた方が無難な区間となります。

七合目から八合目(富士山ホテル)

富士吉田ルートの岩場

七合目からはいよいよ岩場が登場です。各ブログ記事から得た事前情報に間違いなはなく、ここでは四足歩行が基本だということを身を以て知ることとなります。

傾斜的に脚力のみでも登れるのですが、手を使った方が断然楽に速く登れます。

スパイダーマンになった気持ちで上を目指せる岩場は個人的に好きな方、四足歩行区間は自分でも驚くほど速く登れました。

そしてこの区間から用意した手袋を装着することをすすめます。

岩場の段差も大きい

昨年も3000メートルを超えた辺りから感じたのですが、自分が思っているよりも足が上がり切らず、階段調の岩場だと躓いたり岩に足先をぶつける頻度が増えていきました。

この場合は手を膝に添え上半身で下半身のお手伝いをしながら、決して脚だけで登らないよう意識して進んでいきます。

よっこらしょっ

どのランナーもスタートからここまでずっと脚を酷使し続けて登ってくるのですが、岩場が現れ始める七合目以降は時折脚が休まる区間が増えてきます。

岩場で上半身を使って登ることで、ふっと脚が軽くなる感覚を感じ始める区間となります。

速いランナー

岩場が終わると九十九折りの砂礫の道が、山頂ルートの登りに再び登場します。私は早歩きで足場を選んで進んだのですが、試走ランナーと思しき方はテンポ良く足場を想定しながらずっと走って登って行きました。

4時間関門の八合目 (富士山ホテル) から九合目、そしてゴール地点へ

富士山ホテル

ここが最終関門の本八合目の富士山ホテルとなります。スタートからここまで4時間以内で到着しなければ失格となってしまうのです。

前回のそれほど気張らない試走で五合目まで2時間19分、今回五合目から富士山ホテル到着まで無理はせずに1時間43分ですが、合計してみると4時間02分となり関門アウトとなります。

でも今回の試走内では要所々タイムを削れる要素満載ですから、この試走体験を糧にポジティブに考えると、遠い先の山頂コース完走がわずかに見えたとうわ付きました。

上の方は岩場

ゴール寸前はまたしても岩場の連続、先ほど言ったように手を使って最後の頑張りが続きます。その先に鳥居が見えて来たらそこがゴールと思って差し支えありません。

鳥居をくぐって左折、この先が栄光のゴール地点

天気急変、山に恐怖を感じた

雲の中で急激に気温が下がったことを、汗でビショ濡れになったTシャツを冷たいと感じることで知ることができました。

過去の富士登山においてはてんくらの登山指数Aの日を必ず選択しているので、降雨が一度もないから確信めいてそのまま山頂を目指しました。

もちろんこの日だって指数Aの日に訪れたのですが、富士山ホテルを過ぎた辺りからパチパチと体に何か当たり始めます。降って来たのは雨を通り越して雹 (ヒョウ) でした。

手のひらにヒョウ

こんな天候下で九合目付近からは雨で体が濡れて震え出し、いよいよ持参した防寒着を身に付けて山頂を目指しました。

そして濡れた体で辿り着いたゴール地点では、今度は雨が霰 (アラレ) に変わっていました。

もはや富士山頂は真冬の中、このままでは身の危険を感じたので、山頂滞在時間はわずか5分ほどですぐさま下山しましたとさ。

手袋は必須なのか?

岩場での四足歩行では手袋が必要とよく言われています。ただ今回は手袋は持参せずあえて素手で登りました。

実際に登ることだけに関しては、手袋は身に付けなくてもさほど不便を感じませんでした。

ただこれは今回の試走みたく登りオンリーだけならの話、実際はいつなん時に気温の低下や天候の急変に遭遇するかわからず、備えるならまずは手袋を持参した方が絶対に無難です。

爪がぶんず色 (福島方言)

低気温が続いて手がかじかんだのですが震えることはなくても、すっかり冷え切ってご覧の通り指先が真っ青となりました。

ご覧の通り手先がかじみ思う様に動かなくなりパフォーマンスは落ちていきます。こうならないためにも手袋は防寒具として富士登山には必要なアイテムとなります。

一般登山客を追い抜く際に必要なこと

前方に登山者

登山道は言わずもがな富士山頂を目指す皆のもので、猛者ランナーが速いことはわたりますがここには一般登山者の方々がおり、ほとんどすべての登山客がゆっくりペースで進むことを予め認識しておきましょう。

上の写真のようなシーンが今回の試走で多々ありました。前のお二方の右から抜いて行きたい状況なのですが、ここで必要なことは後ろから存在を誇示したり、無言で驚かして追い抜くことではありません。

焦ってはいけないのです。登山で追い抜くときに必要なことは声掛けです。一般の登山者は声掛けをすれば必ず道を譲ってくれます。

これはマナーと言えばそれまでですが、目指している場所は一緒なのですからお互い気持ちよく登山できるシチュエーションを模索していきたいものです。

マイカー規制前後の富士スバルラインについて

シーズン中駐車場は基本混んでいる

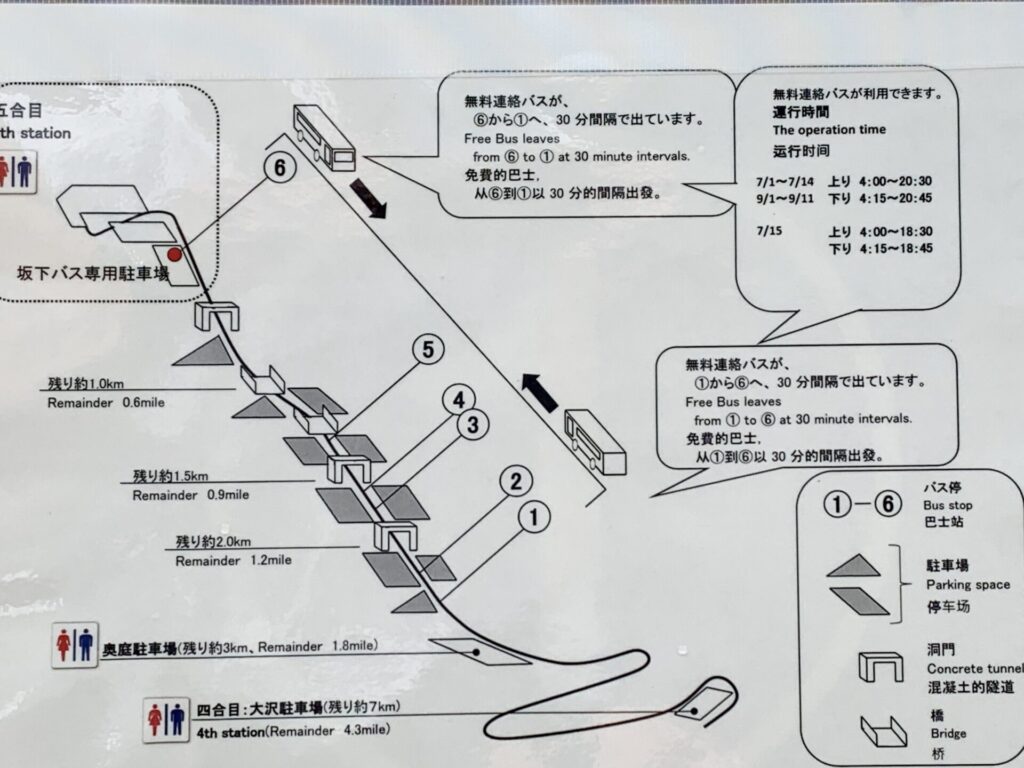

富士山五合目から試走スタートとする場合、夏季の繁忙期において富士スバルラインは一般車両では五合目まで行けません。

よってマイカーでの試走はマイカー規制前に試走するか、マイカー規制開始後はバスを利用して行くしかありません。

今回朝の6時台に五合目に到着したのですが、登山客用の駐車場は五合目から1番遠いエリア (下の写真①) しか空いておらず※、そこに駐車して五合目までは無料シャトルバスで向かいました。

シャトルバスに乗らずに走って五合目まで向かう試走ランナーを見かけたのですが、私の場合は2キロ以上あるのでバス利用としました。

反対に帰りは無料シャトルバスを待ちきれず、道が下りなのもあってダウンジョグ込みで走って車まで戻る選択としました。

見えづらいが30分間隔でバス運行

※追記:スバルライン入り口料金所のおじさんに聞いたところ、この登山者用駐車場が満車になると料金所のゲートを閉めるとのこと

予行練習から見えた光明、いざ本番へ

眠気を伴う疲れた身体で運転、東名高速を法定速度内?で走って無事に帰宅後の夕方のことです。買い物で訪れたスーパーの屋上駐車場から遠く霞む富士山が見えたのです。

1日で真冬と真夏のダブル体験ができる場所、そう7月にもなるともはや国内にはあそこしかありません。

そんな唯一無二の体験ができた今日の富士山登山、赤く染まった夕方の富士山を拝めて、これを絶対に攻略したい気持ちで一杯になりました。

富士登山競走本番は練習とは違ってプラスαが働くのはフルマラソンと一緒、今回の試走により各所の通過時間が明確になることにより、初めてこの過酷な大会を完走できるかもと実感できました。

それでも卑下して私はやはり制限時間ギリギリゾーン、おそらく上手く走れて4時間15分以降のゴールとなります。

そこを踏まえこの2回の試走の総括をするならば、やはり馬返しまでどこまで上手く頑張れるのかにかかっていると言えます。可能な限り何度も試走は訪れるに越したことはありません。

-

-

富士登山競走|制限時間残りあと10分の攻防、 山頂コース完走の関門通過平均タイムを調査

富士山頂で繰り広げられる残り10分生死をかけた攻防 大袈裟に言ってますが、実際そうなのだからこの表現は間違っていないはずです。 先日富士登山競走公式HP上にて、2023年7月28日に行わ ...

続きを見る