DNF

どうやらマラソン界ではDo Not Finishの略らしい。

富士山五合目にて2分足らずで関門に引っかかり、2009年最初のマラソン大会から13年間無縁だったDNFがついに現実のものとなりました。

山頂コースの記事で完走に失敗している時点でレースレポとして価値あるの?感が漂うのですが、この失態を醸すことで来年以降のランナー様に何か残せるものがあるかと思い記事にしています。

今回の内容は第一関門の五合目で足切りとならない為の作戦、あの辺のあの走りを改善すれば五合目突破を狙えるだろうに焦点を当てた内容となっています。

スポンサーリンク

大会運営について

富士登山競走は回を重ね歴史ある硬派な大会、参加者と運営側そして地元の方々で創ってきた由緒ある大会として知られています。

そんな多くの協力体制の相乗効果により、他と比べ参加層のレベルの高さからか独特の雰囲気が漂っている大会と言えます。

富士登山競走はコロナの影響で3年ぶりの開催となったのですが、運営側のマネージメントにより以前にも増して進化した大会となっていました。

前日受付がなくなった

3年前に睡眠不足や標高に馴れるためを目的に、参加者に前日受付を義務化としました。

しかし2022年の受付は前日と当日両方に設け、都合が良い方を選ぶことができました。

開催日前後の両日に選択肢が増えたことで、開催地まで行く交通手段の選択肢にも波及し参加する身としては好感が持てます。

前回2019年は車で現地へ赴き大会前後で色々と疲労が重なったたのですが、今年は高速バスで現地入りしそのまま前日受付を済ませた結果、動線は全てがスムーズでストレスフリーで大会前日を終えることができました。

感染症対策参加条件

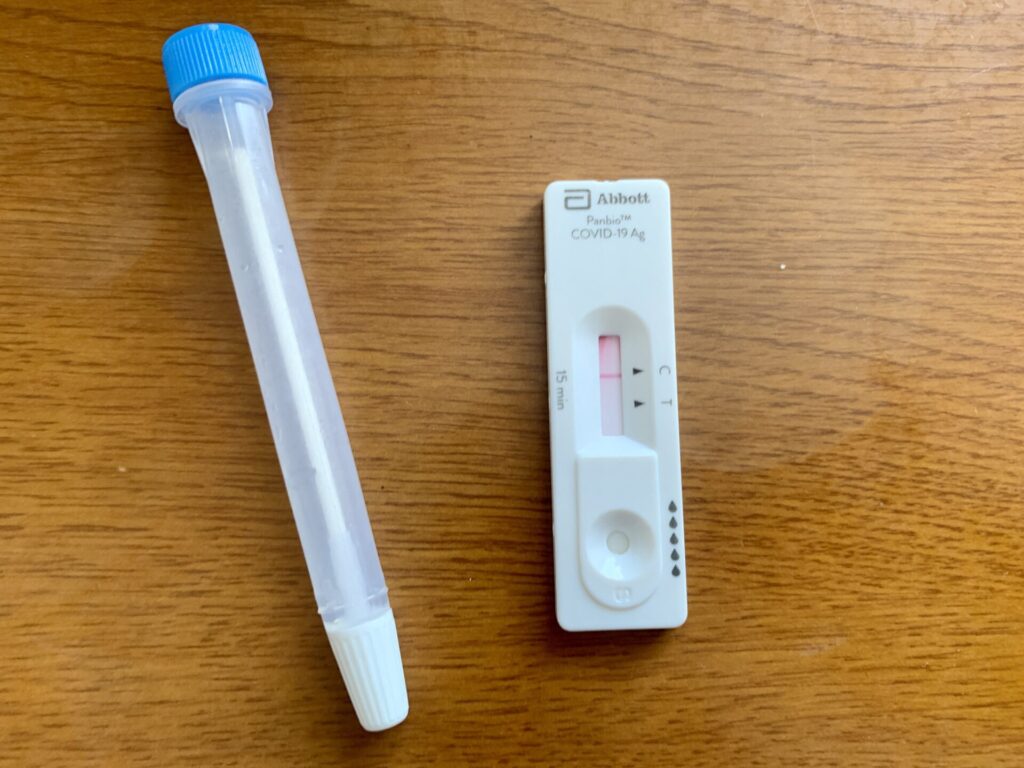

富士登山競走2022は参加条件として、ワクチン3回接種または抗原検査による陰性証明が必要としています。

私のように3回目接種を受けない選択をした選手は抗原検査 (2000円) となるのですが、それは練習して来たのに目標レース直前に陽性となるリスクを抱えていました。

ワクチン接種3回したことは、なんら陰性である確実性がないことから、抗原検査と同列に扱うことは不公平と言わざるをえません。

東京マラソンが参加者全員にPCRを課したように、3回接種か抗原検査のどちらかを全員に課せば公平性が保たれると思います。(2023年以降はコロナが明けてこういった条件は無くなります)

赤線が1本で陰性、レース前日にやっと出走確定

スタート会場までのアクセス

富士吉田市役所へのアクセス

①宿泊ホテルから歩く

②車で現地入り、指定駐車場にとめてシャトルバスで

③電車で最寄り駅 (月江寺駅) へ

私は宿泊ホテル最寄りの河口湖駅から始発列車 (スタートまで丁度良い時間)で会場へ向かったのですが、会場への最寄り駅は富士吉田市役所まで徒歩10分となる月江寺駅となります。

なぜか富士山駅で降車するランナーが多いこと、駅員のアナウンスが「富士山駅が最寄駅です」と言ってますがそれは間違いです。

電車にてスタート会場へ向かうランナーの皆さん、降りる駅はスタート地点まで徒歩10分の月江寺駅です。

まっすぐ道なりに10分でスタートへ

ネットタイムで計測します、だけど・・・

山頂コーススタート直前にアナウンスがありました。

「今回はネットタイムですから、スタートラインまで密にならないようゆっくり進んで下さい」

一瞬周りがどよめいたことを忘れません。ネットタイムって言ったけど、山頂コースの関門タイムはどう考慮されるの?って一瞬思いました。

ネットタイムの恩恵は五合目コースのみ、山頂コースの関門時間が伸びる訳ではないので号砲と共にガーミンのスイッチを押しました。

大会の不満点

コロナ第7波が急拡大する中、地元からの反発が少なからずあった模様です。そんな中で運営側が開催判断をしたことに対し、ここ3ヶ月練習を積んできて3年間待った身としては、決定権がある方々へ開催していただき感謝の念しかありません。

とは言うものの不満点が全くないわけではありません。五合目雲上閣と下界の道の駅どちらにも男性用の更衣室はありませんでした。

ないゆえに雲上閣と道の駅において、そこかしこで皆路上でフル着替えとなります。

一般客が多い週末の道の駅にて上半身裸と下半身タオルで覆って着替えている中年男性、降雨がある可能性だってあるのにこれはちょっと問題ではないかと思えました。

地元のお土産購入には最高

スピーチが心に刺さった

2022年で40回目の参加、今回で登山競走を引退するレジェンド芹澤選手のスピーチ & 選手宣誓は、参加者への提言を含み感慨深いものとなりました。

権威ある選手の経験に基づいた戒めとしてガツンと言われると、心に刺さったランナーはちゃんと守るもんです。

今大会は道中のランナー同士の譲り合いが多く、マナー良く気持ち良い大会となりました。これはすくなからず芹澤選手のスピーチが届いた結果と言えるのではないでしょうか。

YouTubeから

山頂コースの関門時間、五合目突破の目安とは?

参加者は皆知っています。富士登山競走最大の特徴は明確な関門時間が設定されていることです。

山頂コース関門基準

①五合目 2時間15分

②八合目 4時間

③山頂(ゴール) 4時間30分

そして3つのどの関門タイムでも、そんじょそこらの一般市民ランナーレベルでは突破できない設定となっています。

以下の目標目安タイムは多くのブロガーさんのタイムを考慮、また今年試走にて山頂まで自ら登ってみたタイムを参考にし、何とか山頂ゴールが見えてくる設定としました。

五合目突破の目安

①中の茶屋 最低40分以内

②馬返し 最低1時間10分以内

③旧焼印押し 最低2時間以内

馬返しから五合目まで気が抜けない

試走にて五合目から山頂まで2回登ってみて感じたこと、八合目関門の富士山ホテルから九合目、そして山頂まではすこぶる順調に上れたので、本番でもこれはイケると踏んでいました。

試走でモリモリ登れた得意区間のここを、関門不通過となったことで挑めなかったことが悔しくて堪りません。

この区間は来年以降追記して、考察を交えてリンクを貼りたいと思います。

市役所からここまで4時間以内

先ほど申した通り制限時間がある以上、富士登山競走はタイムを気にしないととにかくダメなんです。

一般的フルマラソンに関しては、個人的ベストタイム更新を目指す競技が一般市民ランナーですので、そこまで足切りタイムを気にすることはまずありません。

でも富士登山競走は別、今回その認識が甘かったことで関門突破できず、分かっていたつもりでも今はこれを猛烈に痛感しています。

山頂完走を目指すランナーはとにかく馬返しまで頑張り、その後五合目まで余裕をもって制限時間内で通過することが大前提です。

試走へ行ったブログ内で「余力を残して突っ込む」と申してその真意は変わらないのですが、逆に体力温存を意識しすぎると渋滞にハマったり、消化不良のままで足切りの危険性をはらんでいることを認識しておきたいところです。

山頂まで4時間半、ここがゴール

7月ゆえの対策色々あり

全国各地で梅雨明けが発表されると、待ってましたとばかりに本格的な夏のクソ暑さが本格化してきます。

大会が7月最終週金曜日の開催で梅雨明けしている可能性は高く、富士吉田市の標高であっても晴れていればスタート時で優に25℃に迫るくらいに気温が上がってきます。

スタート後3キロの浅間神社以降は、永遠と木陰が広がって暑さ対策いらずと思ってしまうのですが、そんなことは全くなく五合目前まで体温は上がりっ放しで発汗量は大変なこととなります。

暑さ対策

たくさん参加してきたマラソン大会史上、富士登山競走は今までになく異常な発汗量となりました。

走り始めてわずか4キロ過ぎで着衣が汗で飽和状態、ここ最近の夏ランニングで暑さに慣れていたものの、それ以上に過酷でランパンから汗が浸り落ちて止まりません。

塩タブレットを取ろうとポケットに手を突っ込むと、生地の目が細かいこともありますがポケット内の物が汗で水没していました。

また脚を伝った汗がシューズの中へ流れ込み、靴下とインソールが濡れて靴内の摩擦が大変なことになってしまいした。この辺の発汗した後の対策は今の所思い浮かびません。

しかし暑さ対策そのものは、スタート時からソフトフラスクを手に持って走り、それこそ500m毎に口元に水分を運んでいました。

馬返し以降足攣りを起こす寸前で堪えしのいだこと、三合目前後でフラフラと蛇行走行となり熱中症の兆候があったとしても何とか前へ進めたのは手元に水分があったからです。

-

-

真夏は水分を手に持ってランニングへ|ソフトフラスクが超絶使えるのだ

かなり使えるアイテムと確信、そんなソフトフラスクとの出会いは2年前のサロマ湖ウルトラマラソンの受付会場でした。 今では知名度が上がったjaybird(スポーツ向け米イヤホンメーカー)の販促会場にて、無 ...

続きを見る

スタート前から気温もテンションも高かった2022年

給水対策

大会側がマイボトルやマイカップ持参を推奨していたことで、給水対策として私個人は自前の400mlのソフトフラスクを手に持ってスタートを迎えたことは上述の通りです。

ただし今回の登山競走を振り返ってみると、ソフトフラスク給水に要した時間は無駄でした。

ソフトフラスクに経口補水液を満たしてスタート、なくなるまで暑さと足攣り対策となったのがメリットの反面、空になったソフトフラスクへの水分補給がチョロチョロ出のタンク※からの補充だったことは想定外でした。

タイムロスなく補給するために、大会用意のペットボトル (350ml) を取って自らソフトフラスクへ補充すべきでした。

余談ですが大会側が用意した350mlペットボトルだけに頼っても、補給に関しては十分との声が多く私自身もそう思いました。

常時ソフトフラスクで補給

※キャンプで見かけるタンクだったので、左から真ん中まで蛇口をひねればMax出だと思い込んでいたのですが、他ブログを読むと左から右に目一杯ひねればMax出だったらしいです

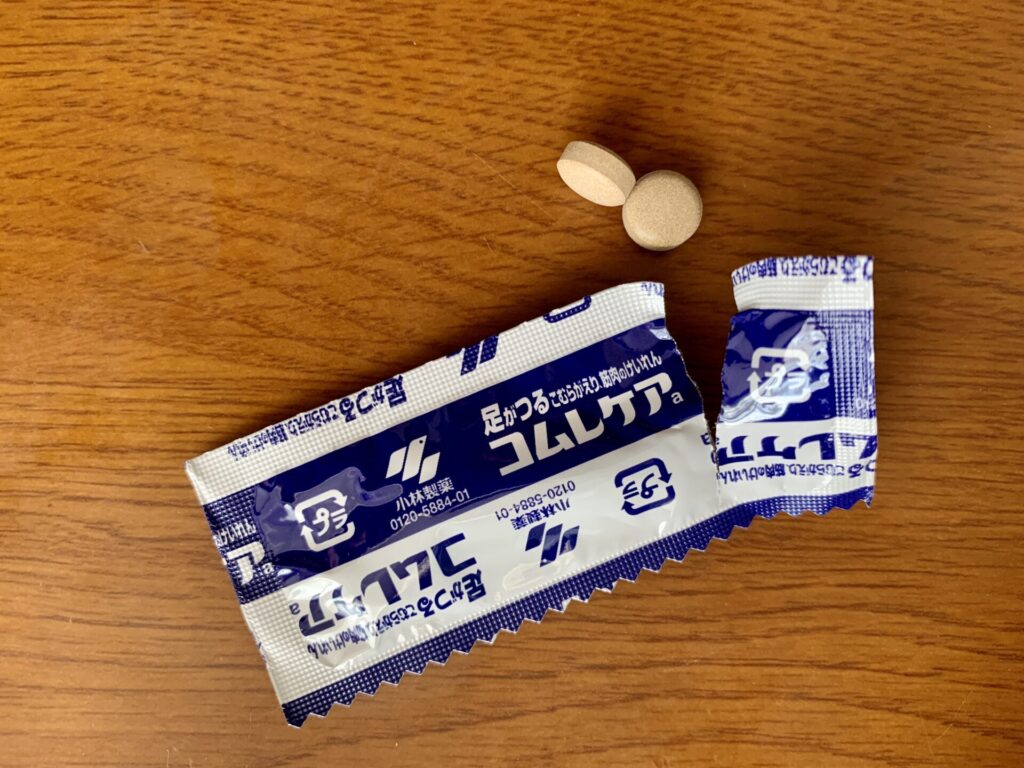

足攣り対策 (コムレケア錠剤)

17000円もの大金を叩いて上りオンリーのどMレースに参加の結果がDNF、でもタダでは死ななく収穫が全くなかったわけではありません。

脚攣り対策として購入したコムレケア錠剤4粒×3回 (昼、夜、朝) 、さらに脛のテーピング効果はあったと確信しています。

こんな高温下の大会で脚を攣らなかった経験は、攣るようなってからは過去の記憶になく、攣りそうになる寸前でスピードを落として、なんとかギリギリの閾値で堪え難を逃れました。

ジェルはダメだったけど、今回の錠剤は効いた?

晴れているのに道路が濡れていた不思議

今大会にて1番印象に残った場面は、晴れているのにも関わらずコース上に雨粒が多数落ちていたシーンです。

頭からとビシャビシャになったランシャツランパンから、そして動かし続ける腕と脚からも大量発汗によって汗がそこら中にほとばしり落ちていきます。

正念場の馬返し前が1番酷くて、すべてのランナーが必死に走って汗を撒き散らかしていった証となりました。

渋滞対策

2022年大会は感染症対策としてエントリー数が縮小されたこと、ブロックが細分化されたことにて、ランナー同士の渋滞が起きづらい状況となりました。

スタート後2キロも過ぎればバラけてくるので、そこからモリモリとスピードを上げて追い抜いて行く作戦が有効です。やはり渋滞対策としてはもはや鉄板、自らの走力を上げることが渋滞対策そのものとなります。

またコロナにより外国人観光客が激減となったため、全ステージで渋滞は少な目だった模様です。私の走行ゾーンでは2,3回どん詰まりして立ち止まる機会があったのですが、そこでのロスタイムはおそらく数秒程度にしかならなかったと思います。

写真は試走時のもの

再びチャレンジする覚悟あり

来年参加予定の山頂コースでは、余裕を持って五合目関門を通過する走力を身に付けての再挑戦を目論んでいます。

そのためにこの失敗を糧とするならば、本番まで通しで試走1回行えばかなりの差が出るかなぁと思えました。

1回通しで行うことによって本番に掛かるであろう負荷を疑似体験しておけば、出てくる不安材料に対策を立てて本番を迎えることができます。

-

-

富士登山競走|市役所から山頂まで本番想定の通しでコース試走

富士登山競走まで残り3週間の週、夏の30キロペース走を無事に走り切りちょびっと自信を持てた地固めから、いよいよ満を持して富士山へ試走に向かいました。 昨年はスタートから五合目、そして五合目から山頂まで ...

続きを見る

あともう一つは、走力が完走ギリギリラインという自らのメンタルブロックは極力外して、せっかくのチャレンジですから卑下するよりも、自分は出来ると過剰なほどの自信で挑むくらいが丁度良いと思ってみます。

消化不良

今年は五合目以降の試走を2回していたため、馬返しを超えて登山道に突入してから今後のジェルの使い方とか、七合目の岩場の登り方とか、終盤の九十九折は小刻みにピッチを刻もうとか、九合目からは得意分野の岩場だとかずっと考えて登っていました。

これこそが目の前の脚場に注意散漫であり頑張り不足だった証で、足切りになる五合目まで通しで慢心的な行為だったのではないかと今では思います。

まずは先のことは予習で叩き込み、目の前の課題を一つ一つクリアして行くことに注力することが山頂コース完走の近道となります。

五合目でレース終了

封切られること無かったジェル類

シューズは?

富士登山競走においては最新のシューズは必要ない、と多くの先輩方が記事にて助言していました。富士登山競走で使い古しのシューズを履き潰すが定石、私自身は4年前のフル勝負シューズを直して参加しました。

個人的に薄底シューズは最新の厚底よりスピード感に欠けるものの、登山道を含めたトータルバランスではアウトソールのポッチによりグリップが断然効いていると事前に感じました。

今大会は私見でナイキの厚底シューズが約1割ちょっと見受けられました。

ですが以前話したように山仕様にはなっていない靴ですので、それよりかはトレランの速いシューズが良いと思います。シューズに関しては課題を残したまま来年を迎えそうです。

関門突破できなかったシューズ

ヘルメット着用義務について

関門突破がギリギリだからこそ少しでもタイムロスを避けるため、スタートから予めヘルメットを被っていく作戦は、今大会2022年時点では奏功しなかったと報告しておきます。

-

-

富士登山競走のヘルメット着用義務化|大会で配布されるものを予め購入

※2020年、2021年大会は中止となりました。よって2022年以降の大会にお役立て下さい。 日本一過酷な大会、それは富士登山競走だと私は思ってます。 ゴールが日本一高い場所という付加価値は唯一無二、 ...

続きを見る

というのはTwitterで情報を見ると、完走者のヘルメット事情はインナーキャブ式なのにキャップの上から被せたり、頭に直被りで登っても大会的にはOKでした。

これは事前に想定していた通りに、軽量ヘルメットを帽子に装着する時間はないに等しく重要ではなかったことです。

暑さによる五合目までの蒸れや熱中症予防を考慮しると、大会側が用意したものを六合目で付ける選択肢が正しかったと思えます。

身なりの軽量化と熱中症防止のため、山頂コース義務化のヘルメットは借りた方が無難と暫定的ですが2022年時点では結論付けておきます。

スタートから被ったヘルメットは足切りで役立たず

ごめんなさい (収容バスにて)

走力の目安

そんな声が聞こえてきそうですが各ブログやTwitterの報告を加味すると、サブ3レベルの方でも制限時間クリアは厳しい2022年大会となった模様です。

今年のように夏のピーカンとなってしまうと、高温で走破タイムが出にくい気象条件だったことは間違いありません。

そんなこんなですが、以下は山頂コース完走の目安を、超個人的な独断でレベル分析してみました。

富士登山競走完走の走力目安(筆者目線)

| フルマラソンの走力 | 完走できる確率 |

| サブ3以上 | 85% |

| サブ3.15 | 65% |

| サブ3.5 | 45 % |

| サブ4 | 5% |

当然ロード・トレイルの得手不得手はあるのですが、結局は持っている走力が山頂完走と相関性があるのでこれは現実的な数値に近いと思っています。

完走率

コロナ感染拡大が始まる以前から外国人観光客の影響が大きく、登山道が渋滞して完走率は50%を切っていました。

しかし2022年の今回はそれがないのに44.9%です。五合目コースを突破してきたランナー達が前提、たとえ皆丸3年のブランクがあった (2つ歳くった) としてもこれは驚愕な数字であり、やはり暑くなると過酷なレースが天井知らずになることの裏付けです。

富士登山競走を完走するランナーは2人に1人以下ということです。スタートブロックに整列した前後左右2000人弱のランナーは、4時間後にはその半分が志半ばで収容バス下山となるのですから残酷な大会です。

いつかはAブロック

来年こそは富士山頂で高級コーラを

完走したら富士山頂でコーラを飲むために忍ばせた小銭は、予定よりも早く降りてきた道の駅・富士吉田にて地ビールに化けました。

3月のフルマラソンも7月の富士登山競走も、結果だけ見たら到底納得いかないものとなりました。

これだけブログ内で富士登山競走に触れておきながら、まさかの五合目でジエンドとは情けない限りで懺悔の念しかありません。ただ今も霊峰富士山は我が心を揺さぶって離れません。

2017年ブログ立ち上げ当初フルマラソンに惹かれた理由を、他の追随を許さない圧倒的な達成感があるからと申し上げました。

でも富士登山競走はさらにその上を行く極上の達成感が待ち受けると感じています。

走り始めて今までいつだってどんな時でも、何回も跳ね返されてきたのですから、富士山頂で日本一高価なコーラを飲むまで腐らず何度でも富士登山競走に挑戦し続ける覚悟です。

いや〜また参加したい度

(大会評価)

今は山頂が見えなくても来年こそ