翌日から末端の筋肉ではなく、大腿部や臀部周りの筋肉痛がとにかく酷いもんでした。

そうでなくても股関節を痛めているのに頑張って登ってしまう、自分を動かすのは富士山の魅力か魔力か何なのか。世界情勢を鑑みればある意味呑気な趣味というものです。

来月末に迫る富士登山競走山頂コースへ向けた練習は特別なもの、身近にある坂道を総動員して対策していきます。

今回は東京奥多摩は御岳まで、2年ぶりに坂道練習のためだけに訪れ走ってきました。

スポンサーリンク

御岳コース、ここに立つのは2年ぶり

2年前と同じくこの目立つ鳥居がスタートの証(実際は少し下った駐車場からスタート)となります。

コロナ禍が始まったばかりの2年前との決定的な違いは、富士登山競走が今年はほぼ100%開催されるということです。

もちろん天候次第で山頂コース取り止めの可能性は直前まで残るのですが、それを気にしていては完走に向けた練習を積むことはできません。今は開催ありきで自分なりに追い込んでいかなければならない時期です。

ほぼ上りオンリーコース

このコースはほぼ登り(上り)オンリーのコースとなります。途中短い平坦路がちょいちょい現れますが、走力がある方ならばテッペンの神社まで走り通せる坂道となります。

御岳コースの特徴は斜度が一定ではないことで、個々人で部分的に攻めることで負荷はまちまちになります。

実際私は山頂の神社まで走り通すことは無理な走力で、走れない急坂は歩くゾーンと割り切って必死で歩を進めるよう努めました。

-

-

御岳(奥多摩)は坂道ランニングに最適

坂道を利用して普段から練習をしているランナーは多いと思いますが、40分以上続くのぼりロードはそうそうありません。 1時間以内で登って30分以内に降りてくる、そんな短時間完結型トレーニングを奥多摩は御岳 ...

続きを見る

辛くてもなるたけ歩かないことが肝要

富士登山競走のようなクダラナイずっと登るコースにおいては、走れる斜面はとにかく歩かないことが大切となります。

3年前五合目コースに参加したメリットの一つは、どう考えても走れない斜度は歩きでOK、ちょっとでも走れるのならそこは徹底的に走ることを確認できたことです。

下りも脚への負荷は高い

折り返し地点の武蔵御嶽神社に到着、さぁ復路はノンストップで麓の駐車場まで駆け下ります。

これは登りとは全く異なる箇所に着地衝撃が加わるので、往復することで脚の筋肉に満遍なく刺激が入ります。

ただ下りでは一般のハイカーがいる場所で注意したいことがあって、後ろから黙々とガシガシ追い抜くのではなく、足音大きめに近づき自らの存在を明らかにして、一般の登山者を驚かさないことに注力します。

こういった登山道を勇んで走って登ったり、かっ飛ばして下ったりすること自体世間的には極少数派であり、とても歓迎される行為ではありません。一般の登山者へは迷惑を掛けないことが肝要です。

今回得た2つのこと

駐車場から武蔵御嶽神社までのタイムは、今よりも走力が高かったであろう2年前の2020年が1時間27分16秒、そして先日の2022年が1時間18分38秒でした。

2年前は大量の写真撮影をしながら登ったということを抜きにしても、今回それよりも9分速いのですから登り方に進歩を確認できました。

その中でも走り (登り) 方において2点確認できたことがありました。私みたくタッパが大きい体格持ちは、こういった登りメインのコースで走れる区間は細かなピッチ走法で、走れない急斜面はストライドを伸ばした早歩きが有効だということです。

富士登山競走は場所によって、走りと徒歩の織り交ぜが存在します。特に後半は早歩きの登山と、両手も使った四足歩行で攻略していきます。

-

-

試走に勝る練習なし②|富士登山競走山頂コースへ

前回の試走はスタート地点の富士吉田市役所から佐藤小屋までの五合目コース、そして今回は残りの山頂までを高所順応を視野に試走してきました。 富士登山はトータルで過去3.5回 (3回登頂+0.5回は砂走りの ...

続きを見る

富士登山競走に向け気持ち引き締まる

いよいよあとひと月ちょっとで本番の富士登山競走を迎えます。

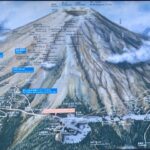

今回の富士登山競走は明朗会計と言っていいくらい完走条件がはっきりとしていて、富士吉田市役所から富士山頂まで4時間半以内で到達しないと完走扱いになりません。

この日本一過酷な競技においては濡れ手で粟などは存在せず、自分の走力と精神面の両輪でカバーしなければ完走はまずありえません。

それを分かっている (つもり) だけにここ御岳練習コースは実戦に効果あり、再度筋肉痛になるために再訪したいと思います。

富士登山競走ゴール地点

(2021年富士登山にて)