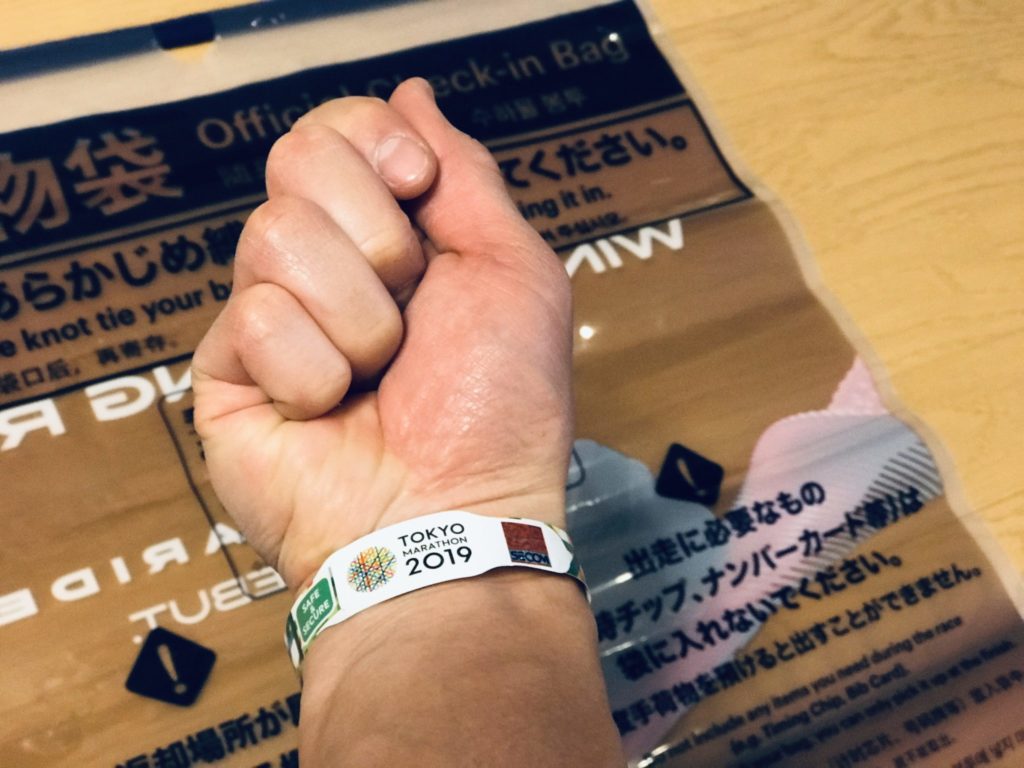

2019年3月3日東京マラソンは最高気温10℃、最低気温5℃、曇のち雨、風速1〜2mの前日予報。

最高の気候条件キターッと小躍りした決戦前夜、私にマラソンの神が舞い降りたと思っていました。

しかし一転して当日朝、雨雲が川崎付近まで北上してきているレーダーをスマホで確認して思いました。

スポンサーリンク

東京マラソン2019当日の天気

自宅から電車で一眠りして体力温存、スタート地点である新宿に到着時にはまだ雨は降っていません。

しかし雨雲レーダーを再度確認すると、今度は品川辺りまで雨はもういらしています。

ゲート4に到着と同時に雨は降り始め止む気配はもちろん無し、覚悟を決めて濡れながらスタート準備に取り掛かりました。

日中の気温は6℃※に満たないくらいで終日雨模様(帰宅するまで)、前日予報の「午後から雨」を見事なまでに裏切った天気でした。

気温的にも真冬のそれ、そして雨の中でのフルマラソンとなり、さらには風速もあり場所によっては体感的には氷点下になったのではないでしょうか。

数多くフルを走って来た私でも終日雨模様は初めての経験でした。

※この日の最高気温10℃は午前0時に記録

東京マラソン、参加して気になった点

現場のスタッフ&ボランティアの方々の対応は、声掛けや声援など本当に素晴らしく、さすがは東京マラソンといったところでした。

それでも運営に関して微力ながらも、物申したいことがあったのでこの場に書き留めることにしました。

ウェーブスタートの導入

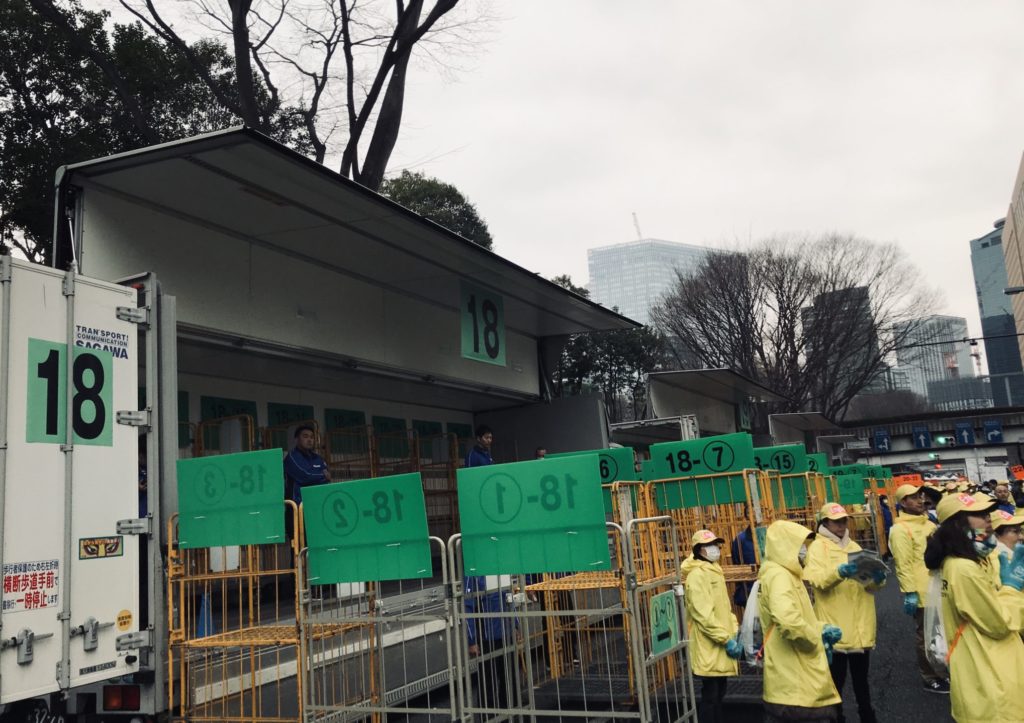

多くの意見があったのがウェーブスタートの導入についてです。

都庁周辺の限られたスペースに38000人の参加者、これを一斉にスタート位置へ並ばせるメリットはないのではないかと思います。

ウェーブスタート導入により

◯スタート場所への整列時間を短縮

◯トイレや通路、動線の混雑緩和

スタート地点のゴミの散乱

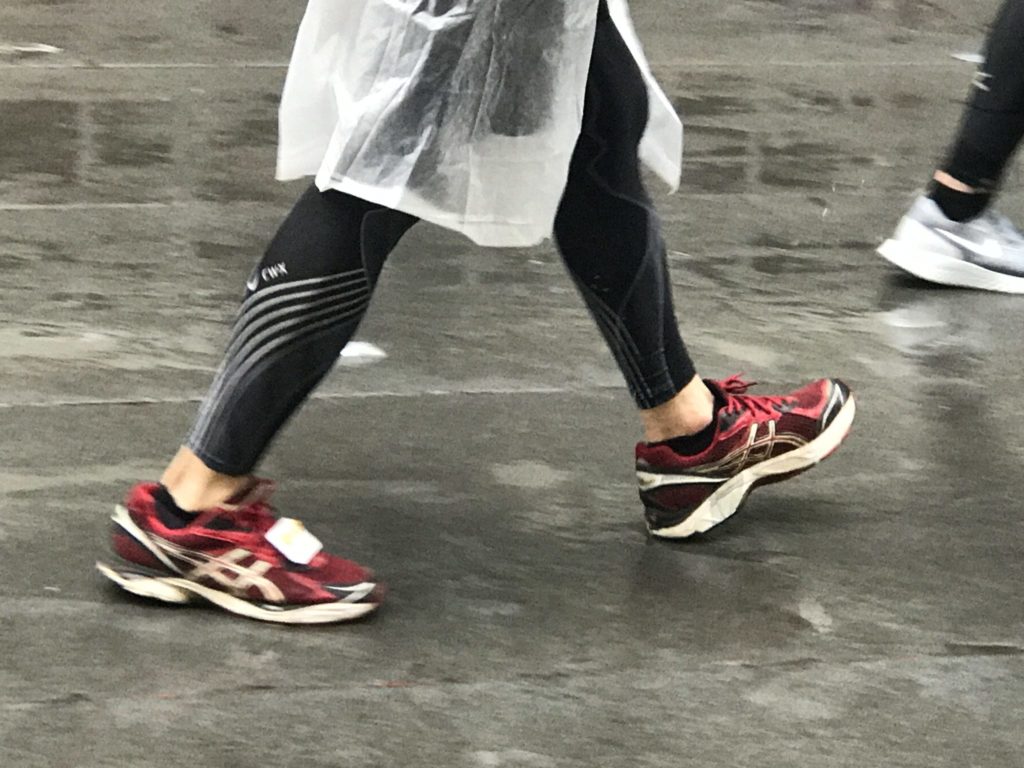

今回は雨模様ということもあり、スタート前には大半のランナーが簡易カッパや洋服を着込んでいました。スタートを迎えて一斉に脱ぎ捨てられたそれらがコース上に散乱する事態となりました。

桁違いの数のランナーが押し寄せてくる路上に物があったら、当然つまずくリスクがあるので大事故になってもおかしくありません。

どの大会でも見られる光景ですが、こと東京マラソンとなるとカッパ類の量は他大会とは比べ物になりません。

参加案内での周知徹底だけではなく、大会側がアナウンスで

「衣類はお近くの係員へお渡し下さい」

「スタート後にゴミ箱があるのでカッパ等は捨てずに走って下さい」

との積極的広報があれば路上への脱ぎ捨てはかなり減ります。

実際スタート直後の走路では、ボランティアの方がゴミ袋を持って等間隔に配置されていました。ゴミ捨て場所が近くにあることが分かっていれば、大抵のランナーはポイ捨てなどしません。

またゴミ箱、洋服ポストなどをスタートゾーンに所狭しと設置し目立たせる。加えてスタート10分前からスタートブロックの中や沿道で積極的なゴミ回収要員を導入すべきではないでしょうか。

ランナーのモラルに頼っても限界があるのは過去に参加した大会を見ればわかります。

開会セレモニー

すでに40分以上寒さの中でじっとスタートを待っていた身としては、子供達の合唱、国歌斉唱の演目はあっても良いではなく、なくて良いです。

冷たい雨の中でランナー達の冷めた視線がかわいそうになります。

ゲート閉鎖の集合時間をギリギリまで遅らせた方が、よほどランナー目線と言えるのではないでしょうか。

ゴール後の動線

フィニッシュから荷物受け取り、更衣室への動線の長さはやはり見直す必要があります。今回は運悪く雨の中での開催となり不満が爆発した形となりました。

私はゴール後ブルブルと激しく震えながら大手町方面へ歩き続けたうえ、無情にも信号待ちに2回も遭遇です。

「これって罰ゲームですかね」と見知らぬランナーと2人苦笑いでした。その彼の唇は紫色をしていました。

提案

ゴール位置を変えれば解消される

ゆくゆくはオリンピック会場である新国立競技場がゴール地点になるのかと思います。それか大きな更衣室を確保できる東京ドームや武道館などをゴール地点とする案もあります。

またはゴール地点を国際フォーラムにし、更衣室も国際フォーラムとすれば、駅も近く今回のような雨でも問題ないと思うのです。

何も東京駅の前をゴールとする必要性は感じません。(絵にはなりますが・・)

ゴール後の更衣場所に格差あり

どうやらゴール後の更衣場所は、招待選手やチャリティランナーなど特別なランナー以外、スタートブロックに関わらずランダムで選択したようです。

私は約1キロ先の更衣室へ震えながら歩き、冷え切った身体で低体温症にならないかとの不安が募りました。実際ゴール後に低体温症の救護を受けたランナーはいました。

ただありがたいことに更衣室は、真新しいビルで暖房がしっかり効いており、広くはないが着替え終わったら退出していくのでスペースは十分。冷え切った体は5分もすると暖まり難儀は皆無でした。

しかし簡易型更衣テントが割り当てられたランナーは、木製のボードが敷かれているだけの床で、濡れて座ることも着替えを置くこともできない状況だったのです。

同じ気象条件で同じコースを走ったランナーなのに不平等です。そんな待遇だったことを後で知りました。

ブロックの細分化

各情報筋によると、Bブロックはサブ3.5以上のランナーが振り分けられた模様です。これでは走力格差が大き過ぎて同じブロックからのスタートでは危険極まりないのが現状です。

提案

上位ブロックはもっと細分化すべき

かく言う私もスタート後はサブ3ランナーに抜かれまくりでした。

もっとゆっくりスタート位置に待機しても良かったのですが、トイレで並びたくないので早め行動でいつもブロック前方になってしまうのです。

マラソン大会の定番トイレの混雑について

ブログ内で何度も言ってますが、どんな大規模大会でもスタート前のトイレ混雑問題は早目行動で全て解消します。

ネット上にトイレが少ないと書き込んでいるランナーは、さて?混雑に巻き込まれないための行動を起こしたのでしょうか?

受け身姿勢ではいつまでたっても被害を被る側に回ってしまいます。

下記は東京マラソン当日の私の時間の流れです。

スタートまでタイムフロー

6:30→新宿駅到着、ゲート方面へ移動開始

6:50→ゲート到着

7:00→ゲート開場と同時に入場

7:30→ゆっくりと着替え終え、手荷物預けからトイレへ

8:00→ブロックゲートへ向けて移動し、1Fで軽くストレッチ※この時点で1Fトイレはガラ空き

8:10→スタート1時間前にスタート整列完了

あとはスタートまで修行僧のようにじっと待つ

9:10→華やかなスタート

3年前に参加した時と全く同じタイムスケジュールで通用したので、おそらく今後も通用すると思います。

雨天時(走破タイム4時間以上かかるランナー)

レインポンチョは最後まで着用、またはウェストポーチに携帯することをお勧めします。

走り始めは暖かいと感じて発汗があっても、それが2、3時間と続くと体温は徐々に低下して思うように走れなくなります。

そんな際に薄いビニール1枚羽織るだけで随分体感温度は変わるものです。ブルブルと震え出したら走る行為は苦痛となり、本来の実力を発揮できないことは容易に想像できるはずです。

着替え用に敷物を

敷物(ピクニックシートなど)は雨模様に関わらず、ランナーなら大会出場に必携な道具です。濡れた場所や土の上での更衣は、予想以上に汚れ付着が気になるものです。

また真冬に直に地面に座ると、お尻から底冷えしお腹を下すこととなります。勝負レースなのにスタート後にトイレへピットインでは、少なく見積もって2〜3分のタイムロスです。

運動会やレジャー先で使用する厚手の敷物は、レース前後で必須アイテムと言えます。

荷物預けでこれだけは忘れないで

スタート地点から運ばれた手荷物は、ゴール後に雨ざらしとなる大会は結構あります。日本一と思われた東京マラソンでさえ2019年はそんな始末でした。

雨水の侵入を防ぐため、袋の口はしっかりと締めることです。冷え切った身でゴール後に濡れた服になんかに着替えたくありません。

捕捉しづらい

偶然にもスタート前に待機した場所は3年前と全く同じ位置となりました。頭上にある連絡路(↓の写真)が屋根の代わりとなって、雨に直接濡れずにスタート移動の時間までしのげました。

写真は別の日撮影

しかし不運にも3年前と同じくGPSが全く捕まらず、ガーミンのラップ記録はこの時点で諦めました。

ビルに囲まれた都会の大会ではよくあることです。市街地では道中のラップや総距離もズレが生じます。

だって2回目だもの・・・

東京は本当に超高速コース

試走の時から分かってはいましたが、実際に走ってみるとキツイ上りは皆無、路面コンディションは凸凹が限りなく整備されフラットなため、厳しい気候条件(2019年は過酷でした)にならなければ間違いなくベスト記録が狙えるコースです。

コースに減速する要素や極端に脚に負荷がかかる区間が皆無なうえに、スタートから6キロほど結構な下り基調ですからさらに記録を後押ししてくれます。

シーズンの最後に今までの全てを出し切るにはこれ以上のコースを私は知りません。

写真は試走のもの

写真は試走のもの

-

-

東京マラソンのコースを試走|実際に走ってきた生情報とは

2019年1月22日早朝気温4℃ 、寒風吹きすさぶ中スタート地点の都庁前へ向かいました。 体感温度がかなり低い日でしたが、年末の故障により延期せざる得なかった東京マラソンコース試走へついに出掛けて来ま ...

続きを見る

RUNNET、東京マラソンレースレポより

2019.3.9現在

良い口コミ

- 3万8千人でも都心の道路は幅が広く、マイペースで走れる

- スタート前に古着着用OK

- ボランティアのクオリティが高く、あの天候の中でのホスピタリティは世界に自慢できる

- 多くのラン仲間から羨ましいと言われ走れることの喜びを感じる

- マイル表示があって国際色豊か

- 東京メトロ24時間乗り放題切符は応援してくれる家族にはありがたい配慮

- 他の大会とは違い給水ゾーンが長いため、焦って先頭のテーブルで取る必要はない

- 「次のトイレまであと◯キロ」という表示は助かる

- 給水やボランティアの方々の対応が素晴らしい

悪い口コミ

- 都民の税金を使っているのだから、都民枠を設けるべき

- 大会プログラム、参加賞などは事前送付して欲しい

- エイドに特色ある給食がない

- スタート前はトイレ担当ボランティアを増やすべき

- 手荷物トラック、スタートブロック専用階段への入口、トイレ、全てにおいて動線が重なりすぎ

- ランナーズアップデートがなくなった

- 世界の6大マラソン大会の一つとして全世界にアピールするポイントがランナー目線から多少ずれている

- ゴール後は去年より寂しく着替えたら帰るだけ

- スタート地点の脱ぎ捨てはいただけない

- スタートブロックまでの動線が一部狭い

- 手荷物預かりの袋が20ℓだと小さい

- 給水テーブルが何台中の何台目かの表示が欲しい

- コースが単調、走っててあまり面白さを感じない

- EXPOの内容が過去5年よりも規模、内容で見劣り

- 雨の中で25分間のスタートセレモニーは堪える

マラソン における極寒の雨対策

100均のビニール手袋

ランニング用の手袋は薄手で特に雨に弱いと感じます。そこで役立つのが100均手袋です。

寒い雨の日なんかは普段遣いの手袋の上から(下にも)かぶせて使うと防水・保温効果絶大です。

東京マラソン2019では素手にかぶせているランナーを見かけました。

エマージェンシーシート

災害救助の際に頻繁に見るアルミホイルのようなペラペラな銀色シート。

これはエマージェンシーシートと言い、体温を反射させて低体温症を防ぐ軍隊さえも使用するミラクルシートです。

ゴール後に肩に掛けてもらえなければ、42キロ走り抜いたランナーに死人が出ていたと言っても過言ではりません。

ブルブルの震えは抑えられなかったのですが、自らの体温が放つ温かい空気の層をはっきりと感じることはできました。救命用シートの絶大なる威力を初めて実体験できたことは貴重でした。

まとめの感想

東京マラソンは世界6大マラソンの1つとして数えられ、海外からも沢山のランナーが参加しています。3年前よりも明らかに海外参加者数を多く感じました。そして彼・彼女たち、とにかくノリが半端ない。

黙々と走っていたと思いきや、沿道に応援者がいるのを発見するとコースを反対側に一気に横切って「フォーッ!」の絶叫大盛り上がりです。私の前を走っていた外国の方、レースを通して5人以上は沿道にすっ飛んで行きました。

この辺は国民性の違いをまざまざと垣間見れ、お祭りですから致し方ないの気持ちでした。いや、日本人はもっと楽しんでる姿を表面に出すべきです。(自分に言い聞かせて)

そんな海外ランナーのポジティブさを直に感じられるのも東京マラソンの醍醐味です。

そしてそして、ひとまずこれにて長いようで短いマラソンシーズン(秋から春)は終了です。

現時点での実力がはっきりと浮き彫りになった今シーズンでした。まぐれがないのがマラソン、走った距離は裏切らないのがマラソンと言われている所以です。まさにそのまんまの結果と言えます。

そういった意味では、東京マラソンは現時点で自分の最新アップデート版だったということです。

少しの間休養し、また来季に向けて春から夏、そして秋と季節を通して楽しく走り、より新しくより速い自分を上書きしていきたいと今は思います。

いやーまた参加したい度

東京マラソンレース後のダメージは余りにも大きいものでした。それを証拠にレース翌週は、高熱、腹痛、下痢が数日間続きました。抵抗力が落ち内臓疲労が大きく、ここ数年記憶にないくらいの体調不良でした。

幸いにも厚底ズームフライの恩恵で肉体疲労は少なかったのですが、緊張の糸がプツンと切れたレース翌週は精神的に何事もやる気が起きず(同僚すみません)腑抜け状態で散々でした。

それでも東京マラソンはやはり特別な存在で、今回の氷雨もまたその特別感を演出するのには十分な役割でした。

春夏秋冬駆け抜けたシーズンラストに東京マラソン、これ以上のフィナーレはやはり思い当たりません。夢のような週末、実際に経験できた幸福感で今は満たされています。

さあ、来年も出るぞ・・・と言えないところがやはりこの大会のレア感であって魅力の1つなのかもしれません。

(5段階評価)