大会当日朝、河口湖駅の向こうに富士山がはっきりと見えました。山体左側に見えてるシェルター (洞門) 辺りが五合目、でもそこより上にどうしたって行けません。

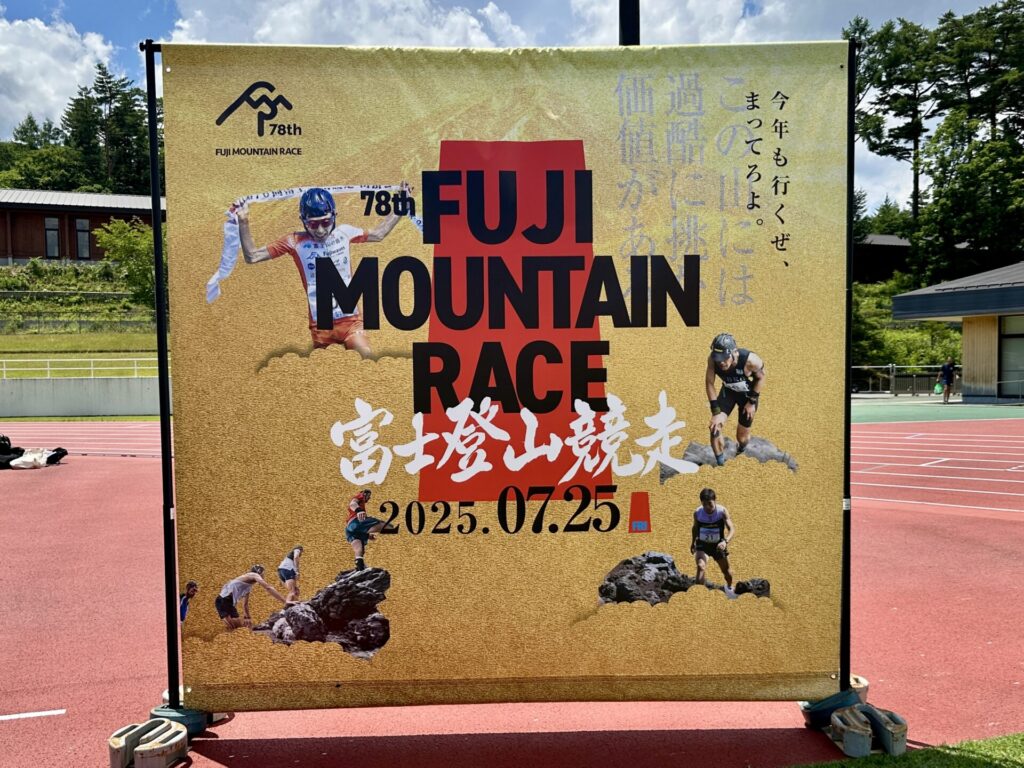

日本一過酷な大会と言われる富士登山競走に跳ね返されて4年、五合目関門がどうしても突破できないのです。

でも4年連続ですからさすがに気付きました。今記事はダメだった理由と対策に徹底的にフォーカスしてみました。

私は来年五合目コースからやり直しですが、2026年以降山頂コースへ挑む方に少しでも届けば幸いです。

傷心気味ですが落ちている場合ではなく、もうすでに来年へのチャレンジは始まっているのです。

※過去の大会報告と被ってる内容もあり、新たな着眼点もあり

※記事内写真の多くは2025年試走時のもの

スポンサーリンク

まずは大会について

運営には不満なし

五合目の手荷物返却場所

選手が来るずっと前から準備 (知人撮影)

かれこれ5回も本大会に参加していますが、荷物の受け渡しとシャトルバスでスムーズさを欠いたシーンは1度もありません。

地元のボランティア学生達のハツラツとした仕事ぶり、そして自衛隊やバス運行に携わる方々に支えられてストレスフリーが保たれています。

以前あったキッチンカーの金券や地元織のタオル、簡易リュックなどの参加賞はなくなったものの、今回から前日受付が無くなったことは参加者目線で評価が高いものでした。(大会レポより)

会場到着と共に配布されるアミノバイタル

スタート前ブヨに刺される

足首を喰われとにかくかゆい (毛は失礼)

ちょいと話はズレてしまうのですが、2022年から4大会連続被害を被ったのでコレには触れておきたいと思いました。

「気合いと根性」の素晴らしいスピーチが心に響いた開会式の裏で、私は脚のかゆみと早くも戦っていました。

スタート前にある虫に数箇所刺され地味にポツポツと流血、翌日以降数日間酷いかゆみに悩まされています。調べてみるとこれがブヨの仕業と知りました。

おそらく刺されたのは後方ブロックにある空き地に設置された簡易トイレ付近で、じっと動かずに列に並んでいる際に毎年やられています。

虫除けスプレーを持参するか、トイレ整列は足踏みしているかのどちらかで対策しましょう。

1週間もかゆい (再び毛は失礼)

スタートブロック分けについて

2025年は最後方1つ前のブロックから

これに関しては前回記事にしたのですが、大会レポ内にてやはり反響が大きかったことが読み取れました。新設されたクライムラン経由が皆最後方のEブロックスタートだった件です。

今大会では後ろから颯爽とABブロック並の速さで、Eブロックの実力あるランナーが結構たくさん抜いていきました。そしてその方達は山頂コース完走しています。それはSNSを読んでいて知りました。

反面同じくらいEブロックスタートからトレイルで渋滞にハマり、関門通過できずの報告もありました。

よってクライムラン経由でも走破タイムによってブロック分けして欲しいとの要望が上がっています。

スタートブロック分けは、五合目までのタイム、クライムランのタイム、そしてフルマラソンの待ちタイムを考慮して頂けるとスムーズなスタートができると思います。

なぜなら山頂コースに各持ちタイムは、完走と明確な相関関係があると確信しているからです。

ウェーブスタートやネットタイムなど混雑緩和策を運営側に求めたくもなりますが、以前から声が上がっていても変更はありません。山頂コースはこれで威厳が保たれているのだと思います。

スタートラインまでDブロックでロスは40秒ほど

山頂コースとはこういうもの

六合目以降の砂礫帯

完走してないクセに何を語るのかとのツッコミはありそうですが、2019年から今年まで試走を含めると富士吉田市役所〜五合目〜山頂区間を何回登ったかもわかりません。

よって大会参加経験も基に独断と偏見込みで山頂コースをぶった斬ってみました。

完走率

4割しか完走できない

2025年大会の山頂コース完走率は44.3%でした。

五合目以降曇って登りやすかったのか、暑さが際立った昨年40.8%から若干上がりました。とは言え、未だに山頂ゴールに到達できるランナーは4割ちょっとしかいません。

普通のマラソン大会で完走率が5割にも満たない大会は、どんなに暑かったり寒かったりと気象条件が厳しくても、ウルトラマラソンやトレイルでも未だ聞いたことありません。

しかも山頂コースまで駒を進めてきている時点で、フルマラソンでサブ3.5付近以上の走力を持つ者だけが集まった大会です。

そんな輩でもゴールまで辿り着くのが困難な大会、それは最高峰富士山という舞台がなせる業なのだと思います。

その山頂ゴールまであと5m

暑いはデフォ

スタート後から直射日光全開

2019年五合目コース参戦から今回2025年までのスタート前の気温を、以前からお世話になっております気象庁HPにて詳しく調べてみました。

残念ながら山梨県には富士吉田市の地点データがないため、最も近場の河口湖のデータを参照としました。以下がそれです。

富士登山競走当日午前7時の気温と湿度 (河口湖)

| 年月 | 参加コース | 気温 | 湿度 |

| 2019年7月26日 | 五合目コース | 21.0℃ | 92% |

| 2020年7月17日 | コロナで中止 | 16.2℃ | 100% |

| 2021年7月16日 | コロナで中止 | 21.1℃ | 90% |

| 2022年7月29日 | 山頂コース | 21.6℃ | 96% |

| 2023年7月28日 | 山頂コース | 22.9℃ | 77% |

| 2024年7月26日 | 山頂コース | 24.8℃ | 82% |

| 2025年7月25日 | 山頂コース | 22.9℃ | 91% |

| 平均値 | 21.5℃ | 89.7% |

今年2025年の開会式にて富士吉田は24℃とのアナウンスがあったので、地点データの河口湖より1℃ほど高いと推測して差し支えないと思います。

以前マラソンで実力を発揮できる最良の気温は10℃前後との投稿 (8年も前の記事)をしましたが、これは疑いようがない実感を伴って確信に至っています。

マラソン大会の多くが冬に集中するのがその現れ、でもこの大会は山開きの関係上7月下旬開催となり20℃オーバーが当たり前となっています。

特にコロナ後2022年からは7月後半の梅雨明け開催ということで、とにかく暑いイメージが定着しました。その最たる要因はズバリ快晴による日差しの強さです。

天候が1年で最も安定する時期とは言え、スタート整列時から否応なしに後ろから日差しが突き刺さり汗ばんでしまうのは結構辛いです。

さらにこれに高い湿度が襲い掛かりますから、スタート後馬返しまで1時間ちょっと全力で登坂して滝汗 & シューズ水没となります。やはり相当な過酷条件であることは間違いありません。

表彰会場の北麓公園は真夏そのもの

馬返しまででほぼ決まる

馬返しまでとにかく全力走

これまでもこの大会はとにかく馬返しまでで決まるとの信憑性高い情報が上がっています。これは多くの完走者がブログやSNS等で発信してきました。

馬返しまでで前に出ないと100%足止め渋滞に巻き込まれてしまうのです。

よく言われる馬返しを65分付近で通過が一つの目安、それ以降だとボリュームゾーン、つまり走力で言うと私も含めたフルマラソンサブ3.5付近のランナー達によって渋滞が発生します。

渋滞に巻き込まれ思うように進めず、さらに無駄に数回立ち止まることで関門突破が難しくなることを、4回も山頂コースに参加してきてよく分かりました。

この渋滞によるタイムロスは試走と比較すると5分はあるのでしょうか。こうして五合目関門までにギリギリランナーはふるいに掛けられるのが山頂コースなのです。

憎き渋滞発生ポイントのシングルトラック

渋滞回避が五合目関門突破の要、そのためにできることとは?

コース序盤、富士五湖道路高架下はまだ先

正直言いますと五合目関門を突破できなかったランナーでも、六合目以降のトレイルパートにて十分に完走レベルの持ち主は相当数いたと思います。

では何が足りなかったのか?

自分が思うように進めないのはなぜか?

それが関門突破の解答になるのだと思います。

1. 走力UP

昨年の大会後に書いた通り、改めてフルマラソンサブ3.15並み以上の走力が必要と言えます。

その走力を引っ下げて走れば、馬返しまで1時間2分〜7分で到着できるはずです。そして速ければ速いほど渋滞を回避できるのです。

コロナ以降はサブ3.5レベルの私、馬返し到達は1時間8分〜10分ですからドンピシャで渋滞の真っ只中にいることとなります。

一方サブ3.15並のレベルであった2019年、五合目コースとはいえ1時間5分で馬返しを通過しています。その後足攣りで後退したものの、今思い出しても酷い渋滞はなかったと記憶します。

身をもって馬返しからの渋滞回避が完走達成への重要ポイントであることを証明しました。その度合いはここ数年ボリュームゾーンの大混雑から毎年増しているように感じます。

ここでも渋滞発生あり

2. 暑さ対策

馬返しまでのロード力、トレイル区間の登坂力も必須ですが、加えて暑熱順化や高地順応の準備もしないと完走は見えてきません。

普段朝ランを全くしない身体には、午前7時からの照りつける太陽と心肺オーバーヒートは堪えました。

大会当日までに下界にて熱帯夜明けらしい早朝25℃高湿度下、それでもしっかり走れるトレーニングが不可欠です。

高度が上がる3合目くらいからは動きやすい気温になるのですが、勝負を決するのは上述した通り暑い区間で馬返しまでの最初の約11kmなのです。

2025年秘密兵器で用意した保冷剤 (でも効果薄だった・・)

3. メンタル

何としても山頂まで行くという気合いと根性、令和ではタブーでもこの時だけは必ず持って挑まねばなりません。 (開会式でのスピーチそのまま)

というのは走力UPや暑さ対策万全でも、富士登山競走では気持ちが弱いと致命的となります。

今年も強い気持ちで進んだのですが、長く続く急坂にひるんだり、想定通過タイムをオーバーしたり、足攣り症状が出てきたりするとつい弱気になってしまいます。

その結果後方からスタートしたにもかかわらず周りと同じペースへ、同じDブロックの流れに乗ってしまっては完走が遠のくことは重々承知でした。

そういう意味でも完走ペースに乗る必要があり、それはやはり馬返し65分以内ということなのです。

気合いだ!気合いだ!気合いだー!

あーはっは、あーはっは、あーはっは

by アニマル浜口

いや〜また参加したい度

岩場も登山競走の面白さのひとつ

山頂コース参加者誰もが攻略可能と思わせる絶妙な関門タイム、日本のテッペンがゴールという唯一無二、年1回というチャレンジ精神を大いに駆り立ててくれる希少性がこの大会の本質です。

もう最高じゃないですかこの設定。

グランドスラムの一つである価値は十分持ち合わせています。

しかし現実は厳しく五合目直前でのこと、「あと6分、来年も出るため (2時間20分以内) ここで頑張れー」という声援が聞こえてきました。

「あっ関門 (2時間15分以内) まであと1分、今年もダメだったか・・・」と認識した2025年でした。

ここで2時間20分ギリギリで通過して来年の出走権を得る価値ってあるのかな?って思えてきて、もうひと踏ん張りする気がその時失せてタイムはどうでも良くなりました。

それは2026年は1からやり直し、五合目コースから出直そうと決めた瞬間でもありました。

昨年は実力の足りなさに嫌気が差して「もう引退」と宣言したのですが、今年の気持ちは「絶対に来年も参加」という回答です。

全県制覇を目論む以上、複数回参加の大会が極端に少ない私、よって5年も好んで参加する大会は皆無です。

その理由は下の写真で右上に薄らあるように、公式が仰るセリフが全てなのです。

この山には過酷に挑む価値がある

いや〜また参加したい度